La voie du Sophrologue -1-

Ce qui différencie la Sophrologie des autres modalités (l’hypnose, la relaxation, la méditation…), c’est principalement l’apport, dans la méthode, de la phénoménologie du philosophe autrichien Edmund Husserl (1859-1938).

La Sophrologie est une phénoménologie existentielle.

J’ai été formé à la Sophrologie il y a plus de 20 ans et depuis j’ai rencontré des centaines de clients venus me voir avec des demandes d’accompagnement variées.

Pendant 12 ans j’ai également formé des Sophrologues, principalement en reconversion professionnelle.

Ma formation initiale m’a permis de recevoir l’enseignement du Dr Patrick André Chéné et celui du créateur de la méthode : le Professeur Alfonso Caycédo.

Il est régulièrement nécessaire de réaffirmer l’originalité de la méthode telle qu’elle a été conçue par le Professeur Caycédo.

Ce qui différencie la Sophrologie des autres modalités (l’hypnose, la relaxation, la méditation…) c’est principalement l’apport, dans la méthode, de la phénoménologie du philosophe autrichien Edmund Husserl (1859-1938).

En effet, la richesse de la Sophrologie repose sur l’utilisation, au quotidien, de la première réduction phénoménologique de Husserl comme instrument essentiel de transformation positive de notre existence. L’utilisation de cette réduction nous aide à élargir notre vision du monde ainsi que la manière dont nous nous vivons dans ce monde.

Mais qu’est-ce que la phénoménologie ? C’est un mouvement philosophique qui étudie l’apparition des phénomènes à la conscience (les sensations, les perceptions, les images, les pensées, les souvenirs…). En effet, comme la conscience est toujours consciente de quelque chose, à chaque instant, des contenus de conscience (les phénomènes) se présentent, comme un torrent d’apparitions infinies. La conscience est en mouvement perpétuel, sans aucune fixité, la richesse de sa plastie semble indescriptible. Husserl décrit d’ailleurs la phénoménologie comme un voyage au cours duquel l’horizon ne peut jamais être atteint, il s’éloigne constamment. Pourtant, Husserl, propose des outils pour appréhender nos flux de conscience.

Pour saisir le fonctionnement de la conscience, Husserl a proposé un outil original.

Il s’agit de la première réduction phénoménologique (Épochè en grec) qui s’appuie sur trois pas :

– Le retour aux choses mêmes.

– La suspension du jugement.

– La mise entre parenthèse des à priori.

Selon Husserl, seule cette mise « hors circuit » de la conscience (la réduction phénoménologique) permet d’accéder à son essence et ainsi sortir de nos fonctionnements automatiques. En effet et comme nous l’avons dit plus haut, la conscience étant toujours consciente de quelque chose, elle est donc toujours en mouvement et la seule manière de l’appréhender est la fameuse réduction phénoménologique et donc sa mise « hors circuit ».

Le Dr Patrick-André Chéné, affirmait avec un grand sourire : la Sophrologie est une phénoménologie existentielle.

Le retour aux choses mêmes.

Aujourd’hui, j’aimerai tenter d’expliquer le premier pas de la réduction phénoménologique : le retour aux choses mêmes. Mon but est de rendre ce concept le plus pragmatique et le plus compréhensible possible, et aussi de donner envie de l’expérimenter en Sophrologie.

Par le « Le retour aux choses mêmes », il ne s’agit pas de décrire les choses telles qu’elles sont mais de les décrire telles qu’elles sont vécues, c’est-à-dire telles qu’elles apparaissent à la conscience quand est évoqué un objet de conscience.

Ainsi ce retour « aux choses mêmes » permet de laisser venir tous les possibles sans en décider à l’avance, tout en expérimentant un changement continuel de ces possibles.

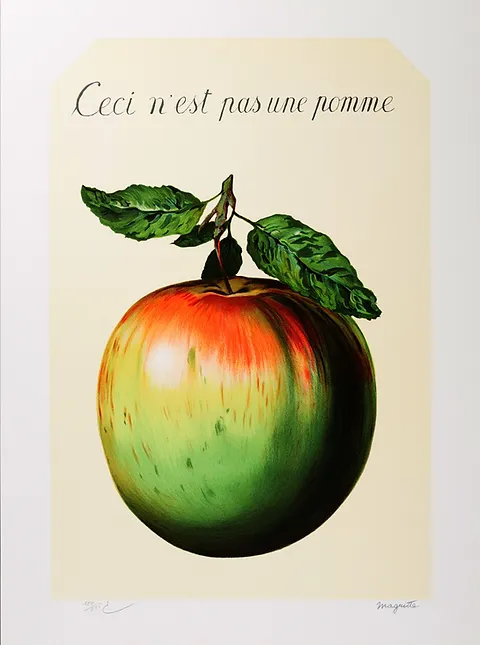

Prenons par exemple, le tableau de René Magritte représentant une belle pomme avec la légende suivante « Ceci n’est pas une pomme » (peinture surréaliste de 1964). Ce tableau remet en question la manière dont nous interprétons le monde qui nous entoure. Cette œuvre incite le spectateur à réfléchir sur la nature de la perception et de la vérité.

En effet, cette pomme peut être beaucoup plus qu’une simple pomme pour chacun d’entre-nous (si nous en faisons l’effort). Un monde de sensations, de perceptions, de souvenirs, d’images et de liberté des possibles s’ouvre alors à nous. Toutes ces apparitions sont appelées des phénomènes en philosophie.

En Sophrologie, même si l’Art à toute sa place, ce que nous proposons c’est d’utiliser ce premier pas de la réduction phénoménologique à l’appliquant à nos contenus de pensée. Mais dans quel but ?

L’idée c’est qu’en « revenant aux choses mêmes » de nos contenus de conscience, nous ouvrons en nous-mêmes un nouvel espace de liberté et de possibles. Alors que nous pensons que nous n’avons que peu de choix de vie, nous découvrons ainsi d’autres alternatives et de nouveaux horizons (qui se déplacent sans cesse).

Ainsi, la Sophrologie est issue de la philosophie de Husserl ; elle nous entraîne au travers du « retours aux choses mêmes » à ouvrir le champ de nos possibles existentiels au travers de techniques pragmatiques éprouvées. C’est pour cette raison qu’elle est bien une phénoménologie existentielle, c’est-à-dire l’utilisation, dans notre existence, de la pensée de Husserl comme outil de développement, de vie et d’envies.

La Sophrologie n’est pas une science, c’est une méthode qui s’appuie sur la philosophie (celle de Edmund Husserl) et qui permet à chacun de découvrir du sens et des possibles de vie nouveaux.

Le Sophrologue n’intervient pas dans la découverte de chacun, il n’est ni un psychologue, ni un psychothérapeute, il est le passeur d’une technique basée sur la philosophie, génératrice de sens pour chacun d’entre nous.